date:2018.07.31 time:15:45

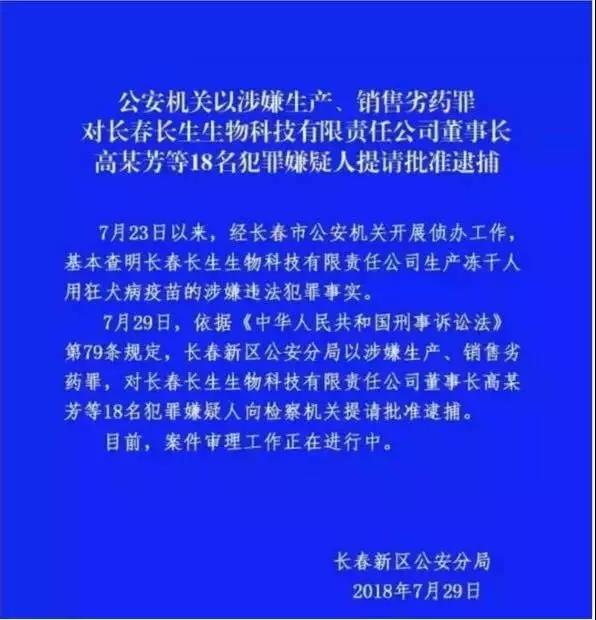

2018年7月29日,公安机关以涉嫌“生产销售劣药罪”对“长生生物”董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批准逮捕,使疫苗案再次引起了舆论普遍关注。许多人认为,这一案件严重挑战了公众的良知底线,已构成“以危险方法危害公共安全罪”。浙江大学的著名法学教授高艳东则更是在其《疫苗案:能杀人的药是劣药?》一文中提出:“升格处理疫苗案才能赢得未来”,“疫苗案应当评价为故意杀人罪”。但笔者认为,愤怒不能代替法律,从目前披露的案件事实看,疫苗案依法不能定性为“以危险方法危害公共安全罪”,更不可能构成“故意杀人罪”。

一、人为“拔高处理”疫苗案不能赢得法治的“未来”

高教授在文章中认为,我国长期以来存在一个司法误区:经济罪名成为无良企业的避风港。刑法逐渐成为“教育有钱人的学校、惩罚无产者的地狱”:经常对底层的贫困型犯罪高举高打,如菜农在蔬菜中喷洒敌敌畏、民工盗窃井盖等行为,经常被认定为“以危险方法危害公共安全罪”而被重罚;相反,对于图财害命的奸商总是轻拿轻放,如在三鹿奶粉案中,三鹿董事长田文华明知婴幼儿奶粉里有三聚氰胺而生产、销售,最终却只是被法院认定为“生产、销售伪劣产品罪”而判处无期徒刑。

笔者认为,以上指控似乎并没有充足依据。

首先,我国刑法中的经济罪名真的经常“成为无良企业的避风港”吗?好像没有这个感觉。我国经济犯罪立法中最高刑为死刑或者无期徒刑的罪名大概是全世界最多的吧。在不久以前,包括“走私罪”、“集资诈骗”、“虚开增值税发票”等罪名都还是保留死刑的。现在虽然对非暴力犯罪的死刑减少了,但也还是不少的。三鹿奶粉董事长田文华被以“生产、销售伪劣产品罪”而判处无期徒刑,这已经属于对“生产销售有毒有害食品”行为的“顶格”刑罚了。难道还要定一个“投毒罪”或者“投放危险物质罪”?那就不是惩罚“无良奸商”,而是把人家当作恐怖分子了。

其次,如果我国刑法确实存在“对底层的贫困型犯罪高举高打,对于图财害命的奸商总是轻拿轻放”的倾向,那也应该是法学专家呼吁如何修改完善立法的问题,而不能为了“工具化”的严打需要而实行“欲加之罪何患无辞”吧。

其实,从法学研究层面看,区分“贫困型犯罪”和“无良奸商犯罪”并没有实际意义(社会学研究除外)。暴力犯罪通常属于“贫困型犯罪”,但纵观世界各国,哪一个国家不把打击暴力犯罪当作刑罚重点呢?更何况,“贫困型犯罪”和“无良奸商犯罪”也是没有绝对界限的。就以高教授自己所举的例子来说,销售“喷洒了敌敌畏的蔬菜水果”和销售“三聚氰胺奶粉”,不都属于“销售有毒有害食品”吗?难道还能区别对待?

二、疫苗案不可能定性为“故意杀人罪”

高教授在文章中还认为,疫苗案的罪名选择,反映出我国刑事司法领域的根本错误:对于假药、劣药,有毒有害食品等,即使有致人死亡的危险,也一律不认定为故意杀人罪等自然犯罪名,这放纵了不法商贩的恶意行为。根据刑法的规定,认定高某芳等人具备杀人故意,毫无逻辑问题。高某芳等人有预谋地故意造假,而狂犬病疫苗一旦失效,发病后的死亡率几乎是100%。显然,高某芳明知失效的狂犬病疫苗可能导致他人死亡,并且放任这种结果发生,存在杀人故意。笔者认为,以上逻辑更不能成立。

“明知自己的行为有致人死亡的危险”就要被认定为故意杀人罪?那样的话我们的法律就乱套了。酒后驾车者是否明知自己行为容易造成严重事故?开车闯红灯者是否明知可能危及他人生命?矿井下吸烟的民工是否明知自己行为极易引起火灾?如果是的话,他们是否都应当认定为具有杀人故意?抽象可能性和具体危险性的区别是永远存在的,犯罪故意和侥幸心理的界限也是不能混淆的。

三、疫苗案也不能构成“以危险方法危害公共安全罪”

经常有人把“可能危及不特定多数人的生命财产安全”的犯罪行为混淆于“以危险方法危害公共安全罪”,其实不然。根据我国《刑法》规定,“交通肇事罪”、“失火罪”、“重大责任事故罪”等都属于“危害公共安全罪”范畴,且都可能危及不特定多数人的安全,但肯定不属于“以危险方法危害公共安全罪”。只有与“放火、决水、投毒、爆炸”等犯罪行为相当的主观故意和客观行为,才构成这一罪名。也就是说,只有行为本身具有危及公共安全的高度危险性,且行为人主观上希望或者放任(比如群死群伤等)危害公共安全的结果发生的情况下,才构成“以危险方法危害公共安全罪”。那么,本案违规生产销售疫苗的行为难道能等同于“放火、投毒、爆炸”等恶性行为吗?

四、“生产销售劣药罪”的定罪困境只能通过完善立法来解决,不能通过“人为拔高”行为定性来解决

笔者也注意到,我国《刑法》对销售“假药”和“劣药”作了不同的规定。生产、销售假药只要“足以严重危害人体健康”就可以定罪,且最高可以处死刑;而生产、销售劣药则需要“对人体健康造成严重危害”才以犯罪论处,且最高刑是无期徒刑。这种对假药、劣药的二元区分确实既不合理也不科学。在司法实践中,假药和劣药的社会危害性往往难分上下。但就本案来说,由于犯罪嫌疑人的行为只能按“生产销售劣药”评价,故可能由于难以证实失效疫苗“对人体健康的重大危害”而面临“定罪困境”。但尽管如此,这也只能通过进一步完善刑事立法来解决,总不能因此而“人为拔高”行为性质吧。

当前位置:

当前位置: